Qual è il contesto in cui si inserisce la COP30

La COP30, ospitata a Belém, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, è arrivata in un momento cruciale per la diplomazia climatica globale.

Scegliere l’Amazzonia come sede non è stato un gesto casuale: significa portare il dialogo internazionale esattamente dove la crisi climatica mostra con maggiore chiarezza la sua urgenza, nelle foreste che assorbono carbonio, nei territori vulnerabili, nelle comunità impegnate quotidianamente nella tutela degli ecosistemi.

A dieci anni dalla firma dell’Accordo di Parigi, questa COP era stata presentata come la “COP della verità”, perché chiamava i Paesi a dimostrare se gli impegni presi erano davvero credibili, e la “COP dell’implementazione”, perché avrebbe dovuto segnare il passaggio dalle promesse ai piani concreti di attuazione.

Dopo anni di negoziati e impegni formali, l’aspettativa globale era chiara: trasformare le promesse in azioni concrete, accelerare la decarbonizzazione e creare un percorso credibile per mantenere l’obiettivo di 1.5°C ancora “a portata di mano”.

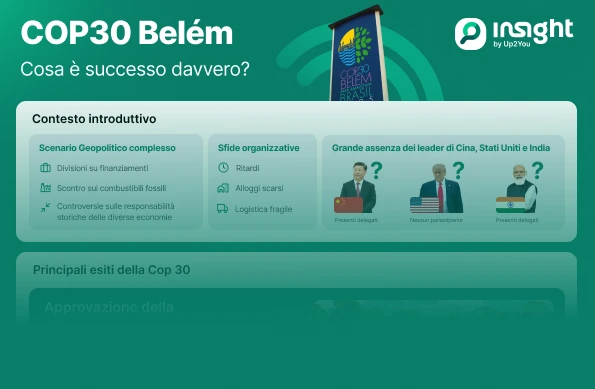

Nonostante l’entusiasmo iniziale, la COP30 si è svolta in un contesto geopolitico complesso. I negoziati hanno rapidamente messo in luce fratture significative, fra cui:

- divergenze sull’entità, la gestione e la fonte dei finanziamenti climatici;

- distanze sul ruolo dei combustibili fossili nella transizione ecologica;

- controversie legate alle responsabilità storiche delle diverse economie.

Paesi con economie sviluppate, nazioni emergenti e paesi con economie fortemente basate sull’estrazione petrolifera, sono arrivati a Belém con aspettative, priorità e pressioni interne profondamente differenti.

Le discussioni su come condividere equamente il peso della transizione ecologica, e su chi debba contribuire finanziariamente per accelerarla, hanno rallentato e inibito il processo negoziale.

Il risultato è stato un negoziato emerso in un clima di tensione costante, con delegazioni chiamate a trovare compromessi (al ribasso) in un momento in cui il tempo per agire si sta rapidamente esaurendo.

A rendere il quadro ancora più complesso sono state le difficoltà logistiche.

La COP30 ha dovuto fronteggiare ritardi nei trasporti, carenza di alloggi e imprevisti organizzativi (non da ultimo, un incendio) che hanno creato disagio per molte delegazioni. Piccoli segnali, ma che hanno contribuito a un clima generale di incertezza.

Sul piano politico, invece, a pesare sono state soprattutto le grandi assenze: i leader di Cina, Stati Uniti e India, le tre maggiori economie e principali emettitori globali, non hanno partecipato al summit dei leader, e nessun rappresentante o coalizione statunitense ha partecipato alla COP. La mancata presenza degli USA, in particolare, ha avuto un impatto simbolico significativo: in un momento in cui la transizione richiede una risposta forte, l’assenza di Washington ha lasciato un vuoto difficile da ignorare.

Clicca il pulsante nel box a lato e scarica l'infografica gratuita che mostra gli esiti e i nodi irrisolti della COP30

Quali sono i principali esiti della COP30

La “Global Mutirão Decision”: un contenitore che tiene insieme i filoni negoziali

Il risultato principale della COP30 è l’approvazione della Global Mutirão Decision, una decisione-ombrello che riunisce diversi filoni negoziali in un’unica cornice: finanza, trasparenza, ambizione, adattamento e capacità di implementazione.

L’obiettivo dichiarato era dare coerenza al negoziato, evitando che i vari gruppi di lavoro operassero su binari separati e non comunicanti.

Nonostante questa visione integrata, il documento finale presenta limiti evidenti: non contiene alcuna roadmap obbligatoria per il phase-out dei combustibili fossili (nemmeno menzionati dal negoziato), il tema al centro dell’urgenza climatica globale.

Il risultato è una decisione strutturata, utile come quadro di riferimento, ma ancora priva di una direzione vincolante e concreta per affrontare la crisi climatica.

Adattamento ai cambiamenti climatici: triplicati i finanziamenti

Uno dei risultati più significativi della COP30 riguarda l’adattamento, che è emerso come una priorità assoluta per la presidenza brasiliana.

La crescente esposizione a eventi climatici estremi, ondate di calore, piogge torrenziali, perdite economiche sempre più elevate, ha reso evidente la necessità di rafforzare i sistemi di protezione di comunità e territori vulnerabili.

In questo contesto, i paesi hanno concordato la necessità di triplicare i finanziamenti per l’adattamento entro il 2035, un impegno politico rilevante che segna un cambio di passo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il testo finale non definisce ancora elementi chiave come la baseline da cui partire o l’anno di riferimento su cui calcolare la crescita dei fondi: un dettaglio non secondario, che renderà complessa la misurazione dei progressi fino a quando non verrà chiarito.

Obiettivo 1,5°C: l’overshoot è probabile

Un altro passaggio rilevante della COP30 riguarda il tono più realistico assunto rispetto all’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5°C.

Per la prima volta, un testo negoziale dell’ONU riconosce apertamente che un “overshoot” dell’1,5°C è molto probabile.

Questa ammissione non rappresenta una rinuncia, ma un invito a limitare al massimo la durata e l’entità del superamento, rafforzando l’urgenza dell’azione climatica.

Il documento richiama esplicitamente i paesi a:

- accelerare l’implementazione delle proprie NDC (Nationally Determined Contributions), piani climatici nazionali che ogni Paese firmatario dell'Accordo di Parigi deve presentare;

- riallineare investimenti pubblici e privati alla traiettoria dell’1,5°C;

- migliorare la coerenza tra piani nazionali, politiche settoriali e flussi finanziari.

È un passaggio importante perché connette la dimensione scientifica a quella economica, indicando che la battaglia per 1,5°C si gioca tanto sulla riduzione delle emissioni quanto sulla capacità degli Stati di orientare investimenti e politiche.

Un nuovo meccanismo per la Transizione Giusta

Tra le decisioni considerate più positive della COP30, spicca l’approvazione di un Just Transition Work Programme (JTWP), un meccanismo pensato per supportare una transizione equa e inclusiva.

Questo programma riconosce formalmente il ruolo dei lavoratori, delle comunità vulnerabili e dei popoli indigeni, integrandone i diritti all’interno del processo di trasformazione economica e delle politiche climatiche.

Accanto al programma, è emersa con forza anche la proposta del Belém Action Mechanism (BAM), pensato come possibile architettura globale per passare dal semplice dialogo su “giusta transizione” a un’azione coordinata e misurabile. Il BAM mira a:

- mettere ordine in iniziative oggi frammentate sulla transizione giusta;

- migliorare come i Paesi pianificano, attuano e monitorano le politiche di transizione;

- canalizzare supporto tecnico e finanziario (non basato sul debito) verso i Paesi e le comunità più esposte.

La proposta è stata fortemente spinta dalla società civile e dai sindacati, e ha ottenuto il sostegno del gruppo G77 + Cina, che rappresenta oltre l’80% della popolazione mondiale, mentre diversi Paesi sviluppati hanno mostrato resistenze temendo sovrapposizioni con strumenti esistenti.

Nel complesso, il pacchetto su Transizione Giusta, tra JTWP e BAM, rappresenta uno dei pochi passi avanti chiari verso una transizione che non lasci indietro nessuno, pur rimanendo ancora in parte da definire sul piano operativo.

Quali sono i nodi irrisolti della COP30

Nessun accordo vincolante sul phase-out dei combustibili fossili

Nonostante le aspettative della vigilia, la COP30 non è riuscita a produrre un accordo vincolante sul phase-out di carbone, petrolio e gas. Il tema, centrale per credibilità e coerenza dell’azione climatica globale, è rimasto il punto più divisivo del negoziato.

La presidenza brasiliana aveva proposto l’adozione di una roadmap internazionale capace di orientare la progressiva riduzione dei combustibili fossili, ma il confronto si è rapidamente arenato.

Le resistenze dei petrostati, in particolare Arabia Saudita, Russia e altri grandi esportatori di petrolio, hanno impedito l’inserimento nel testo finale di qualsiasi riferimento esplicito ai combustibili fossili. Per questi paesi, un impegno formale sulla riduzione della produzione di petrolio e gas rappresenta una vera e propria “linea rossa”, difficilmente superabile nei negoziati multilaterali.

Il risultato della Global Mutirão, la decisione di sintesi approvata a Belém, non contiene alcuna roadmap né richiama a un phase-out. Una mancanza evidente, soprattutto considerando che la scienza climatica identifica proprio i combustibili fossili come il fulcro della crisi.

Una roadmap mancante sulla deforestazione

L’altro grande assente nel testo finale è una roadmap vincolante sulla deforestazione. Un paradosso se si considera che la COP30 si è svolta a Belém, nel cuore dell’Amazzonia, dove la tutela delle foreste rappresenta una delle leve più immediate per contenere il riscaldamento globale.

Il negoziato non è riuscito a convergere su un’agenda condivisa per porre fine alla perdita delle foreste tropicali. Le posizioni dei paesi produttori, le divergenze sui meccanismi di finanziamento e il timore di vincoli troppo stringenti hanno impedito di inserire obiettivi chiari e verificabili.

Il tema è rimasto quindi fuori dal Global Mutirão, rinviato a discussioni future e a percorsi paralleli.

La via alternativa: una roadmap volontaria al di fuori del processo ONU

Di fronte allo stallo su combustibili fossili e deforestazione, la presidenza della COP30 ha scelto una strada alternativa per non lasciare cadere il tema. Il presidente André Corrêa do Lago ha infatti annunciato l’avvio di una roadmap volontaria, sviluppata al di fuori del negoziato formale delle Nazioni Unite.

Questa iniziativa, che verrà presentata nel 2026 in una conferenza internazionale dedicata, punta a costruire una coalizione di paesi disponibili a impegnarsi più rapidamente e con maggiore ambizione su:

- transizione energetica e riduzione dell’uso di combustibili fossili,

- protezione delle foreste e lotta alla deforestazione.

Si tratta dunque di un percorso parallelo, aperto a chi vorrà aderire su base volontaria, con l’obiettivo di mantenere vivo il momentum politico creato dal Brasile e di far avanzare i temi che non hanno trovato spazio nel testo finale della COP.

Cosa lascia in eredità la COP 30: implicazioni e criticità

La COP30 ha segnato alcuni passi avanti importanti, ma ha anche evidenziato limiti significativi nell’ambizione globale.

La mancata inclusione di elementi chiave come una roadmap sui combustibili fossili, tema centrale per la mitigazione, mostra quanto il consenso multilaterale resti fragile ogni volta che si toccano interessi strategici legati a petrolio e gas.

Per molti osservatori, questo rappresenta il vero punto debole dell’accordo di Belém: un compromesso che riflette più gli equilibri geopolitici attuali che l’urgenza scientifica.

Accanto a queste criticità, la COP30 ha però ribadito una necessità fondamentale: trasformare impegni politici in attuazione concreta, dotata di trasparenza, monitoraggio e risorse adeguate. Senza strumenti operativi e finanziamenti certi, anche le decisioni più avanzate rischiano di rimanere solo sulla carta.

Per chi lavora nella sostenibilità e nell’ESG, questo contesto porta con sé tre implicazioni dirette. Vediamo quali sono.

- Transizione giusta: con un nuovo programma dedicato a livello ONU, diventa essenziale integrare considerazioni sociali nelle strategie climatiche aziendali, valutando impatti su comunità e lavoratori.

- Adattamento: l’impegno a triplicare i finanziamenti entro il 2035 e l’introduzione degli indicatori GGA porteranno gradualmente a requisiti più stringenti per la gestione dei rischi climatici e la rendicontazione.

- Monitorare come verrà definita la baseline della finanza per l’adattamento e come evolveranno le regole: da queste scelte dipenderanno accesso ai fondi, priorità operative e opportunità per progetti di resilienza nei Paesi e nei settori più esposti.

Comprendiamo quindi come COP30 non abbia chiuso tutte le questioni aperte: i limiti stessi della COP hanno posto le basi per un lavoro che nei prossimi anni richiederà maggiore implementazione, coerenza e capacità di tradurre gli impegni politici in risultati misurabili. Per le imprese, questo significa prepararsi a una fase in cui l’allineamento agli obiettivi climatici non sarà più un’opzione, ma una condizione necessaria per operare, e per farlo in modo credibile e responsabile, in modo da proporre una vera sostenibilità aziendale.

Cosa aspettarsi dopo la COP30

La COP30 ha lasciato sul tavolo molte questioni aperte e altrettante promesse da concretizzare.

Il prossimo anno sarà quindi decisivo per capire se gli impegni presi a Belém riusciranno a trasformarsi in azioni reali, soprattutto in vista della COP31 in Turchia, dove i negoziati dovranno necessariamente entrare nella fase operativa.

Uno dei punti più attesi riguarda la definizione dei roadmap volontari su combustibili fossili e deforestazione. Anche se non sono stati inclusi nel testo ufficiale della COP30, questi percorsi paralleli potrebbero diventare un banco di prova importante: la COP31 dovrà chiarire chi aderirà, quali impegni verranno assunti e come verranno monitorati i progressi.

La loro credibilità dipenderà dalla capacità dei paesi di tradurli in misure concrete, con tempistiche chiare e verificabili.

Un altro elemento cruciale sarà il rafforzamento del monitoraggio dei 59 indicatori del Global Goal on Adaptation (GGA), concordati proprio a Belém. Questi indicatori rappresentano la prima base comune per valutare i progressi globali sull’adattamento, ma la loro efficacia dipenderà dall’impegno reale dei paesi nel raccogliere dati, renderli comparabili e soprattutto trasformarli in politiche e investimenti mirati.

Il 2026 sarà l’anno in cui inizierà a emergere la differenza tra ambizioni sulla carta e capacità di implementazione.

La traiettoria verso l’obiettivo di 1,5 °C eserciterà infine una pressione sempre crescente sul sistema internazionale. Con il riconoscimento formale che un overshoot è probabile, cresce l’urgenza di intervenire su tre fronti:

- mobilitazione della finanza climatica,

- aumento della trasparenza sulle politiche nazionali,

- definizione di metodi più rigorosi per misurare il progresso verso la riduzione delle emissioni.

La comunità globale chiede ora chiarezza, coerenza e responsabilità. Il successo della COP31 dipenderà in larga parte dalla capacità degli Stati di presentarsi con piani aggiornati, investimenti riallineati e una reale volontà di accelerare.Per aziende e professionisti della sostenibilità, questo significa prepararsi a un contesto in cui monitoraggio, rendicontazione e integrazione degli obiettivi climatici nei modelli di business diventeranno requisiti sempre più centrali.