L’impegno ESG nei fondi di private equity

Negli ultimi anni i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) sono diventati parte integrante delle strategie di investimento dei fondi di private equity, passando dall’essere un tema accessorio a rappresentare un elemento decisivo nella creazione di valore.

Secondo i dati di Invest Europe, oltre il 75% delle società europee di private equity e venture capital integra i fattori ESG nelle decisioni di investimento e nella gestione del portafoglio, con un’adozione che raggiunge addirittura il 90% tra i fondi di buy-out. Si tratta di un cambiamento profondo che riflette la crescente sensibilità di investitori, istituzioni e opinione pubblica verso la sostenibilità, ma anche la consapevolezza che una gestione attenta degli aspetti ambientali, sociali e di governance può rafforzare le performance finanziarie nel medio-lungo termine.

L’ultimo rapporto AIFI conferma questa tendenza.

La quasi totalità dei gestori intervistati ha adottato policy ESG formali e circa l’85% integra i fattori di sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita dell’investimento, dalla definizione della pipeline alla due diligence, fino alla gestione delle società partecipate e alla fase di exit.

Non è quindi più solo una questione di adempimenti normativi, ma un approccio strategico che permette di:

- ridurre rischi operativi, reputazionali e legali;

- migliorare l’efficienza e i processi interni;

- attrarre investitori istituzionali e talenti qualificati;

- ottenere valutazioni più elevate nelle operazioni di dismissione.

Questo non significa che i fondi ricerchino esclusivamente società già virtuose.

Al contrario, sempre più spesso la leva ESG diventa un criterio di screening iniziale per individuare target con margini di miglioramento.

Accompagnare le partecipate in un percorso di crescita sostenibile consente infatti di generare valore condiviso, migliorando la reputazione, l’efficienza e l’attrattività delle aziende.

In questo senso, l’ESG non è soltanto un fattore di mitigazione dei rischi, ma una vera e propria leva competitiva che stimola innovazione, accesso a nuovi mercati e rafforzamento del legame con gli stakeholder.

I benefici di un approccio ESG ben strutturato si manifestano su più livelli:

- per le aziende target, che possono accrescere la propria resilienza e competitività;

- per i fondi, che consolidano la propria reputazione e riducono le probabilità di contenziosi o svalutazioni;

- per gli investitori, che vedono ridursi il profilo di rischio e aumentare le prospettive di rendimento sostenibile.

Il fenomeno si inserisce in un cambiamento culturale più ampio: dagli anni ’80, con la Corporate Social Responsibility, fino agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la sostenibilità è progressivamente entrata nel linguaggio e nelle strategie aziendali.

Oggi, per i fondi di private equity, la sostenibilità rappresenta quindi una priorità che intreccia esigenze normative, aspettative degli investitori e visione di lungo termine.

Quadro di riferimento normativo e reportistica di sostenibilità

Il crescente impegno dei fondi di private equity nei confronti della sostenibilità non è solo il frutto di una scelta strategica, ma anche la conseguenza di un quadro normativo europeo che negli ultimi anni si è evoluto in maniera significativa.

A partire dall’Action Plan della Commissione Europea del 2018, la regolamentazione comunitaria ha introdotto strumenti che hanno rivoluzionato il modo in cui banche, investitori e fondi approcciano la finanza sostenibile.

Vediamo quali sono i pilastri di questo percorso.

- SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation): classifica i fondi in base al livello di integrazione dei criteri ESG (Art. 6, 8 o 9) e impone obblighi di trasparenza sulle modalità con cui i fattori di sostenibilità vengono incorporati nei processi di investimento.

- Tassonomia UE: definisce cosa può essere considerato un’attività economica sostenibile, fornendo criteri tecnici di riferimento.

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive): richiede alle società di fornire informazioni dettagliate su performance e rischi ESG, dati che i fondi devono raccogliere e consolidare nelle proprie rendicontazioni.

- CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive): introduce obblighi di due diligence ESG lungo tutta la catena del valore.

Accanto a queste normative, la Banca d’Italia, in linea con le aspettative della BCE, sta rafforzando la vigilanza sui rischi ESG per i fondi e gli intermediari vigilati. Viene richiesto che i criteri ambientali, sociali e di governance siano integrati nella governance interna, nei sistemi di gestione del rischio e nelle strategie di lungo termine, con particolare attenzione ai rischi climatici e ambientali.

All’interno di questo contesto, la due diligence ESG è diventata uno snodo cruciale per i fondi: consente non solo di valutare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità della società target, ma anche di definire condizioni contrattuali, garanzie, obblighi di disclosure e piani di azione post-closing.

Il risultato di questa analisi può influenzare in maniera determinante:

- la valutazione della target e il prezzo di acquisto;

- l’impostazione delle clausole contrattuali, comprese quelle legate al rispetto dei criteri DNSH (Do Not Significant Harm) e alla misurazione degli impatti negativi principali (PAI – Principal Adverse Impacts);

- l’integrazione di specifiche azioni ESG durante la gestione della partecipata;

- la governance interna, con l’eventuale introduzione di KPI ESG legati anche ai sistemi di remunerazione del management.

Parallelamente agli obblighi normativi, la reportistica di sostenibilità ha assunto un ruolo centrale per i fondi di private equity.

Gli investitori istituzionali chiedono trasparenza e comparabilità dei dati, spingendo i gestori a riferirsi a standard riconosciuti a livello internazionale come:

- ESRS (European Sustainability Reporting Standards), allineati alla CSRD;

- GRI (Global Reporting Initiative), con un approccio multistakeholder;

- SASB (Sustainability Accounting Standards Board), focalizzato sulla rilevanza finanziaria delle informazioni ESG.

La sfida principale è l’armonizzazione: uniformare metriche e indicatori in un contesto in cui gli standard sono molteplici e in continua evoluzione.

Superata la fase della semplice “verifica di conformità normativa”, il reporting ESG si sta trasformando in uno strumento strategico che consente ai fondi di:

- rafforzare la fiducia dei Limited Partners e degli investitori istituzionali;

- migliorare la trasparenza nei confronti delle partecipate;

- consolidare la propria reputazione come attori responsabili e lungimiranti nel mercato.

In sintesi, il quadro normativo e la reportistica non sono soltanto vincoli da rispettare, ma leve fondamentali per orientare le scelte di investimento, migliorare la governance e garantire la creazione di valore sostenibile a lungo termine.

Certificazioni, rating e iniziative ESG per i fondi di private equity

Accanto alla normativa e alla reportistica, un ruolo sempre più centrale nella strategia ESG dei fondi di private equity è ricoperto da certificazioni, rating e iniziative internazionali che consentono di misurare, comunicare e rafforzare l’impegno verso la sostenibilità.

Questi strumenti non solo aiutano a standardizzare i criteri di valutazione, ma offrono anche maggiore credibilità nei confronti di investitori, istituzioni e stakeholder.

Tra i più diffusi si possono citare:

- B Corp, un’attestazione che certifica l’impegno complessivo di un’organizzazione nel creare valore per tutti gli stakeholder, non solo gli azionisti, misurando aspetti sociali, ambientali e di governance,

- EcoVadis, un sistema di rating ESG che valuta le performance aziendali e fornisce punteggi comparabili, molto utilizzato nelle supply chain globali per garantire standard minimi di sostenibilità;

- CDP (Carbon Disclosure Project), piattaforma di disclosure che permette alle aziende e ai fondi di comunicare in maniera trasparente i propri impatti ambientali, con un focus particolare su emissioni, acqua e deforestazione.

Oltre a questi strumenti di attestazione e rating, i fondi di private equity stanno rafforzando la propria strategia climatica attraverso approcci più tecnici e certificabili.

Un elemento chiave è il calcolo della carbon footprint del fondo, che consente di quantificare le emissioni dirette e indirette e rappresenta la base per una strategia di decarbonizzazione credibile.

A partire da questa misurazione, i gestori possono definire:

- obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine, funzionali al miglioramento operativo;

- obiettivi di lungo termine, allineati con i target globali di neutralità climatica.

Per dare robustezza a questi percorsi, molti fondi scelgono di aderire alla Science Based Targets initiative (SBTi), che fornisce linee guida scientificamente validate per stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni coerenti con l’Accordo di Parigi.

In parallelo, certificazioni come la ISO 14064 (quantificazione e reporting delle emissioni di gas serra) e la più recente ISO 14068 (carbon neutrality) offrono un ulteriore strumento di trasparenza e credibilità, permettendo di comunicare in maniera verificabile i risultati raggiunti.

Per i fondi di private equity, l’adozione di queste certificazioni e iniziative non rappresenta soltanto un esercizio di compliance o reputazione, ma una leva strategica concreta.

I vantaggi principali possono essere sintetizzati in tre punti.

- Reputazione: rafforzare l’immagine di attori responsabili e lungimiranti, in grado di attrarre investitori sensibili alla sostenibilità.

- Accesso al capitale: beneficiare di un vantaggio competitivo nella raccolta fondi, in particolare presso investitori istituzionali che richiedono standard ESG sempre più rigorosi.

- Gestione del rischio: ridurre esposizioni a potenziali rischi legali, regolatori o reputazionali, anticipando le richieste normative e di mercato.

In definitiva, integrare certificazioni, rating e iniziative ESG significa per i fondi di private equity non solo allinearsi alle aspettative di stakeholder e regolatori, ma soprattutto consolidare la propria resilienza e competitività nel lungo periodo, trasformando la sostenibilità in un vero motore di valore.

Risk management ESG nei fondi di private equity

La gestione del rischio rappresenta uno degli aspetti più delicati e strategici per i fondi di private equity.

Integrare i criteri ESG nel risk management significa non limitarsi a valutare la solidità economico-finanziaria di una società target, ma analizzare in profondità anche i rischi ambientali, sociali e di governance che possono incidere sul valore dell’investimento lungo tutto il ciclo di vita.

L’approccio dei fondi si articola in 3 fasi fondamentali.

- Identificazione: mappare i potenziali rischi ESG legati all’attività della società target, al settore in cui opera e al contesto geografico di riferimento.

- Valutazione: stimare la probabilità e l’impatto di tali rischi, includendo non solo effetti diretti (es. emissioni o controversie legali), ma anche conseguenze indirette come danni reputazionali.

- Monitoraggio: implementare sistemi di controllo e reporting continuo per prevenire criticità e garantire la coerenza con gli impegni ESG del fondo.

Un ruolo crescente lo ricoprono i C&E risks (Climate & Environmental), ossia i rischi ambientali e climatici. Questi possono derivare da eventi estremi, dall’evoluzione normativa in materia di decarbonizzazione, dall’accesso a risorse naturali o dalla gestione inefficiente delle emissioni. Trascurare tali variabili significa esporsi a impatti economici potenzialmente molto elevati, che vanno da sanzioni e cause legali fino a perdite di competitività sul mercato.

Per affrontare in maniera strutturata questi rischi, i fondi si stanno sempre più orientando all’adozione del framework TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Questo approccio prevede la rendicontazione dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico attraverso quattro dimensioni chiave: governance, strategia, gestione del rischio e metriche/target. Il TCFD fornisce così uno standard riconosciuto a livello internazionale che permette di comunicare agli investitori non solo la consapevolezza dei rischi, ma anche le strategie adottate per mitigarli.

{summary#bullet-5}

Choral e CliMax: le piattaforme di Up2You per una strategia ESG efficace

Per i fondi di private equity, la sostenibilità non si limita a un insieme di obblighi di compliance, ma diventa un elemento distintivo nella strategia di gestione e comunicazione con gli investitori.

In questo scenario, le piattaforme Choral e CliMax di Up2You offrono soluzioni tecnologiche avanzate per rendere i processi ESG più semplici, trasparenti e a prova di normativa.

Uno dei principali vantaggi è la raccolta dati facilitata e collaborativa: i fondi possono centralizzare e digitalizzare le informazioni ESG evitando frammentazioni, riducendo i margini di errore e risparmiando tempo prezioso. Questo permette di costruire dataset solidi e coerenti, fondamentali per affrontare audit, richieste di stakeholder e reporting periodici.

Con Choral, i gestori hanno a disposizione uno strumento a prova di compliance, progettato per integrarsi con i principali framework normativi e rispondere con precisione agli obblighi di disclosure. La digitalizzazione del reporting rende più fluido il processo, garantendo che le informazioni fornite siano verificabili, standardizzate e comparabili a livello internazionale.

Un altro elemento chiave è la flessibilità e personalizzazione degli indicatori.

Ogni fondo può modulare la propria reportistica in base alle esigenze specifiche del proprio mandato, dei Limited Partners e delle autorità di vigilanza, scegliendo quali metriche privilegiare e come rappresentarle. Questo consente di andare oltre il mero adempimento burocratico e trasformare i dati ESG in strumenti di gestione strategica e creazione di valore.

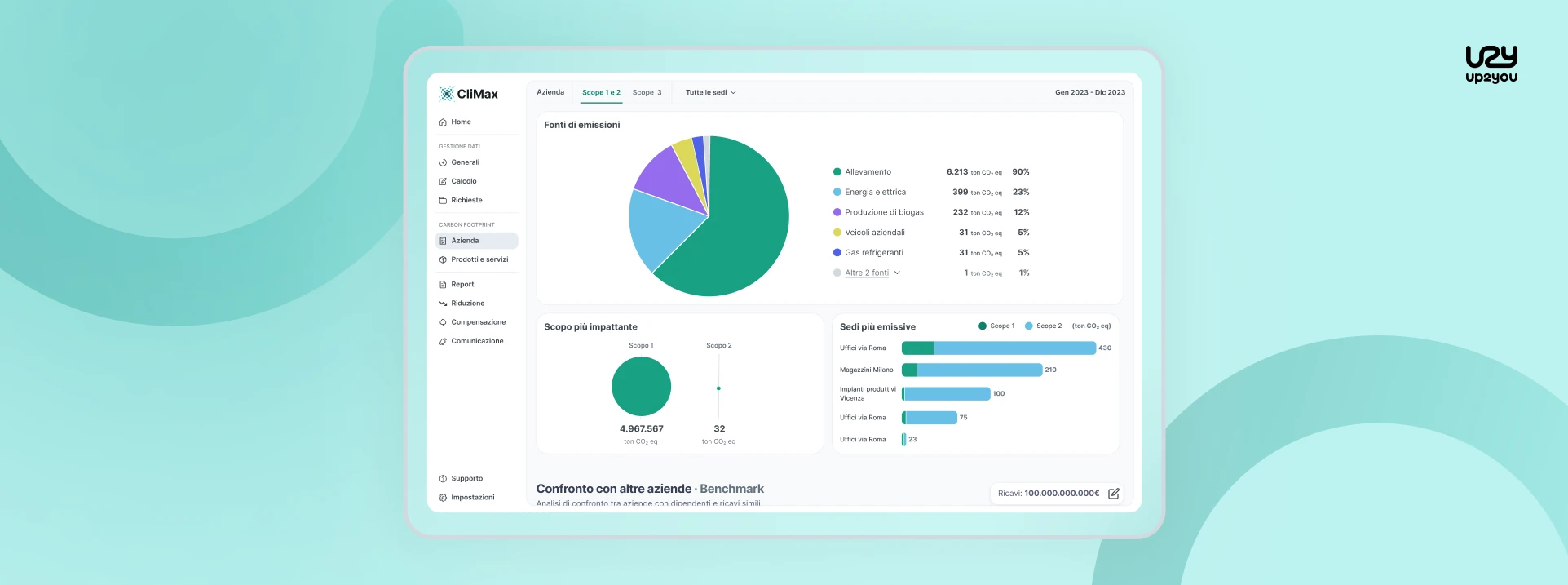

Infine, con CliMax, la misurazione della carbon footprint del fondo diventa un tassello essenziale per la pianificazione climatica. La piattaforma consente di calcolare con precisione le emissioni, definire strategie di decarbonizzazione a breve e lungo termine e, se desiderato, allinearsi a iniziative internazionali come la SBTi (Science Based Targets initiative). In questo modo, i fondi possono presentarsi agli investitori come attori credibili e proattivi nel contrasto al cambiamento climatico.

In sintesi, grazie a Choral e CliMax i fondi di private equity possono affrontare la complessità dell’ESG con strumenti concreti e scalabili, rafforzando la trasparenza verso i propri stakeholder e consolidando la propria posizione sul mercato come player innovativi e responsabili.